ChatGPTは単なるAIツールではなく、企業の競争力を左右する戦略的資産です。

2022年11月の公開以降、ChatGPTは企業の業務プロセスを根本から変える可能性を示してきました。しかし多くの企業では「使い方がわからない」「現場で浸透しない」「期待した効果が得られない」という課題に直面しています。

本記事では、なぜ今ChatGPTの導入が急務なのか、技術的背景・社会情勢・経済効果の観点から詳しく解説します。さらに、導入で成果を上げている企業の共通点と、実践的な活用戦略をご紹介します。

業務効率化から組織変革まで、生成AIの真価を引き出すための包括的ガイドとしてご活用ください。

目次

1. 生成AI・ChatGPTの爆発的普及と進化の軌跡

2. ChatGPT普及を後押しする「3つの社会的背景」

3. ChatGPTが企業経営にもたらす4つの変革

4. 従来の自動化ツールとの決定的な違い

5. ChatGPT活用が「経営戦略」として重要な理由

6. 導入成功の鍵:「使い方のデザイン」設計法

7. AIM支援による実践的導入プログラム

まとめ|生成AIを企業資産に変える視点

参考・引用元

1. 生成AI・ChatGPTの爆発的普及と進化の軌跡

史上最速のユーザー獲得速度

ChatGPTは2022年11月の公開から、わずか2ヶ月で月間アクティブユーザー1億人を突破し、過去最速の消費者向けアプリとして記録されました。スイスの投資銀行UBSの調査によると、この成長速度は従来のSNSプラットフォームを大きく上回る勢いです。

技術的進化の加速

2024年5月、OpenAIは新モデル「GPT-4o」を発表し、音声・画像・テキストを統合処理できるマルチモーダルAIへと進化しました。これにより、企業での活用範囲が飛躍的に拡大し、単純な文章生成から複合的な業務支援まで対応可能になっています。

日本市場での浸透状況

野村総合研究所の調査によると、日本からのChatGPTアクセス数は2023年4月に1日あたり746万回に達し、国別トラフィックシェアで世界3位(6.6%)を記録。人口規模を考慮すると、日本のChatGPT利用度は米国・インドを上回る高さです。

2. ChatGPT普及を後押しする「3つの社会的背景」

①DX推進と国策による後押し

政府主導のデジタル変革が企業の生成AI導入を加速

経済産業省が策定した「DX推進ガイドライン」と「デジタルガバナンス・コード」により、企業のIT化が国策として強力に推進されています。特に中小企業向けのDX支援策や自治体による補助金制度が整備され、生成AI導入の敷居が大幅に下がりました。

出典:経済産業省「DX推進ガイドライン」

② 深刻化する労働人口減少への対策

2030年には750万人の労働力不足が予測される危機的状況

総務省「令和5年版 情報通信白書」によると、2030年には2015年比で750万人の労働人口減少が見込まれています。この状況下で、AIによる生産性向上は「選択肢」ではなく「必須の経営課題」となっています。

リモートワークや副業など多様な働き方を支える柔軟な業務環境の構築にも、生成AIは不可欠な要素として位置づけられています。

③ AIリテラシー教育の普及と学習環境の整備

教育現場から職場まで、AI活用スキルが標準装備に

文部科学省は2022年度から高等学校の必修科目「情報I」にAI教育を組み込み、若年層のAIリテラシー向上を図っています。同時に、YouTubeやオンライン研修による学習コンテンツが充実し、非エンジニア層でもAI活用ノウハウを習得しやすい環境が整いました。

出典:文部科学省「高等学校学習指導要領」

3. ChatGPTが企業経営にもたらす4つの変革

① 業務効率の劇的向上:工数3分の1削減の実現

日経クロステックの調査によると、ChatGPTを導入した大手企業(日立製作所、三菱UFJ銀行など)では、特定業務の工数が3分の1に削減されたケースが報告されています。

具体的な効率化領域:

-

- 文書作成・校正業務:60-80%の時間短縮

- 会議議事録・要約作成:70%の工数削減

- 顧客対応・メール返信:50-60%の処理時間短縮

- 企画書・提案書作成:40-50%の作業時間削減

② 組織知識の体系化と属人性の解消

従来「できる人だけができる」暗黙知的な業務を、誰もが再現可能な形式知に変換できます。ベテラン社員のノウハウをプロンプトテンプレートとして蓄積することで、組織全体の学習資産が強化されます。

③ 創造性・発想力の組織全体での底上げ

経験の浅い社員や非専門職でも、AIとの対話を通じて高品質なアイデア創出や企画立案が可能になります。これにより、イノベーション創出の機会が組織全体に拡散します。

④ コミュニケーション品質の標準化

文章構造化・論理整理・意図明確化が支援されることで、部署間や階層間での情報伝達精度が向上し、組織としての意思決定スピードが加速します。

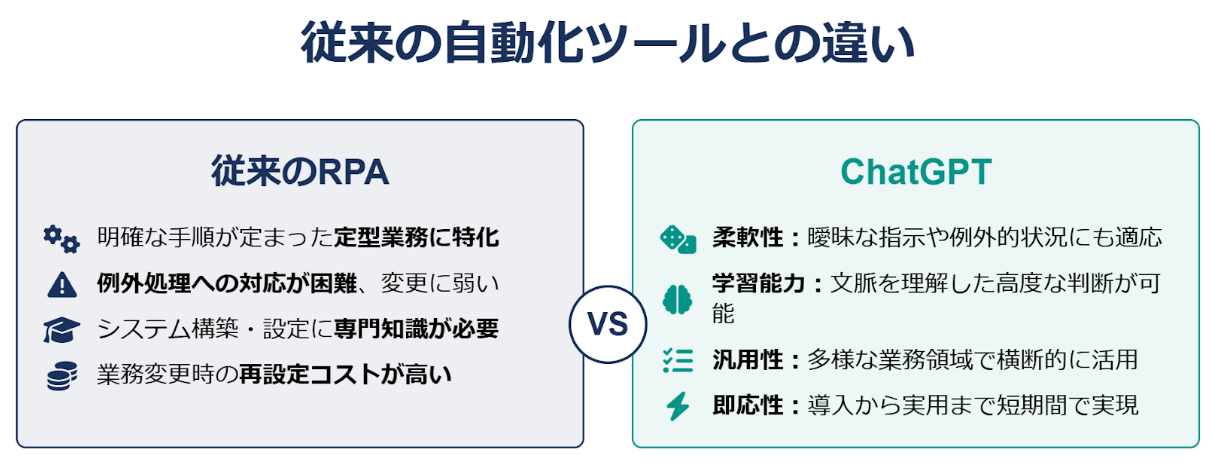

4. 従来の自動化ツールとの決定的な違い

従来の自動化技術の限界

RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の特徴:

- 明確な手順が定まった定型業務に特化

- 例外処理への対応が困難

- システム構築・設定に専門知識が必要

- 業務変更時の再設定コストが高い

出典:経済産業省「RPA等の導入に関するガイドライン」

ChatGPTによる非定型業務対応の革新性

生成AIの優位性:

- 柔軟性:曖昧な指示や例外的状況にも適応

- 学習能力:文脈を理解した高度な判断が可能

- 汎用性:多様な業務領域で横断的に活用

- 即応性:導入から実用まで短期間で実現

これにより、従来は「人間でなければできない」とされた思考・表現・創造を伴う業務でも、AIサポートによる効率化が実現します。

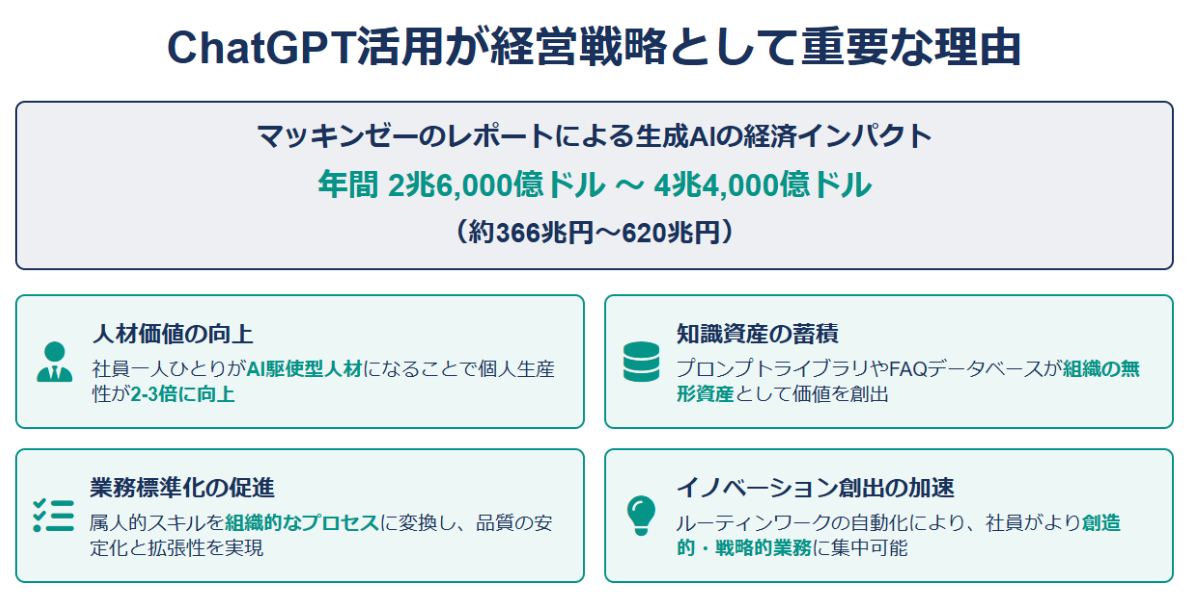

5. ChatGPT活用が「経営戦略」として重要な理由

年間数兆ドル規模の経済インパクト

マッキンゼーの2023年6月レポートでは、生成AIが世界経済に追加する価値は年間2兆6,000億ドル(約366兆円)から4兆4,000億ドル(約620兆円)に上ると試算されています。

この経済効果は以下の分野で特に顕著です:

-

- 営業・マーケティング業務:全体の約40%

- 研究開発・イノベーション:約25%

- 顧客サービス・サポート:約20%

- ソフトウェア開発:約15%

企業競争力に直結する4つの戦略的価値

- 人材価値の向上 社員一人ひとりが「AI駆使型人材」になることで、個人生産性が従来の2-3倍に向上

- 知識資産の蓄積 プロンプトライブラリやFAQデータベースが組織の無形資産として価値を創出

- 業務標準化の促進 属人的スキルを組織的なプロセスに変換し、品質の安定化と拡張性を実現

- イノベーション創出の加速 ルーティンワークの自動化により、社員がより創造的・戦略的業務に集中可能

6. 導入成功の鍵:「使い方のデザイン」設計法

導入失敗企業の共通パターン

多くの企業で見られる失敗要因:

- アカウント配布のみで終了(活用方法の指導不足)

- セキュリティルールの未整備

- 成功事例の共有体制がない

- 継続的な学習・改善の仕組みがない

成功企業が実践する「4つの設計要素」

デジタル庁の「生成AIの利活用に関する考え方」でも、以下の重要性が指摘されています:

- 対象業務の戦略的選定

- ROIが見込める業務の優先順位付け

- パイロット導入による効果検証

- 段階的な展開計画の策定

- プロンプトテンプレートの体系化

- 職種別・業務別の汎用プロンプト集

- 成功パターンの標準化とライブラリ化

- 継続的な改善・更新の体制構築

- セキュリティ・コンプライアンス体制

- 機密情報の取り扱いルール明文化

- 出力内容の検証・承認プロセス

- 外部サービス利用時のデータ管理規定

- 組織学習・改善の仕組み

- 定期的な研修・勉強会の開催

- 成功事例・失敗事例の共有

- 社内コミュニティの活性化

出典:デジタル庁「生成AIの利活用に関する考え方」

7. AIM支援による実践的導入プログラム

ChatGPT導入における最大の課題は「現場で使われない」「成果につながらない」ことです。AIMでは、企業の実務環境に即した実践重視の研修設計と定着化支援により、確実に成果を生み出すプログラムを提供しています。

段階的スキル習得:5回構成オンライン研修

各回2.5時間・Zoom実施で、実務に直結するスキルを体系的に習得

第1回:【基礎】生成AI業務活用のためのプロンプト構築法

- AIの基本原理と業務活用の全体像

- 効果的なプロンプト設計の5原則

- 職種別基本テンプレートの作成演習

第2回:【応用】活用業務の特定と専用チャットボット構築

- 自社業務でのAI活用機会の洗い出し手法

- GPTs(専用チャットボット)の構築実習

- 業務フローへの組み込み方法

第3回:【汎用業務】文書作成・要約・分析の効率化実践

- 議事録・提案書・報告書の自動化テンプレート

- 長文要約・構造化のテクニック

- データ分析・グラフ化の支援活用

第4回:【専門業務】職種特化型の高度活用法

- 営業:顧客分析・提案書作成・商談準備

- 人事:採用支援・研修企画・人事評価

- マーケティング:コンテンツ制作・戦略立案

- その他職種の特化型活用パターン

第5回:【組織展開】チーム活用と継続改善の仕組み構築

- 社内展開のためのテンプレート共有法

- 成果測定・改善サイクルの設計

- 組織文化としてのAI活用定着戦略

実務直結型の3つの特徴

① 業務別カスタマイズ対応 受講企業の職種・業界に合わせたテンプレートを研修内で作成し、即座に業務で活用可能な状態まで仕上げます。

② プロンプト・GPTs内製化支援 研修中に実用的なプロンプトとGPTsを構築し、自社専用ツールとして継続利用できる資産を創出します。

③ 活用業務の発見ワーク 現在の業務プロセスを分析し、AI化可能な領域を受講者自身で特定するワークショップを実施します。

継続的サポート体制

研修後のフォローアップサービス

- チャットでの質問対応(受講後3ヶ月間)

- プロンプト添削・改良アドバイス

- 社内展開に向けた個別コンサルティング

- 定期的な効果測定と改善提案

助成金活用による導入コスト削減

人材開発支援助成金の申請サポート

- 助成金を活用したコスト削減(最大75%の費用軽減)

- 申請書類の作成代行

- 申請手続きの全面サポート

厚生労働省の人材開発支援助成金を活用することで、研修コストを大幅に削減しながら、本格的なChatGPT導入が実現できます。

出典:厚生労働省「人材開発支援助成金」

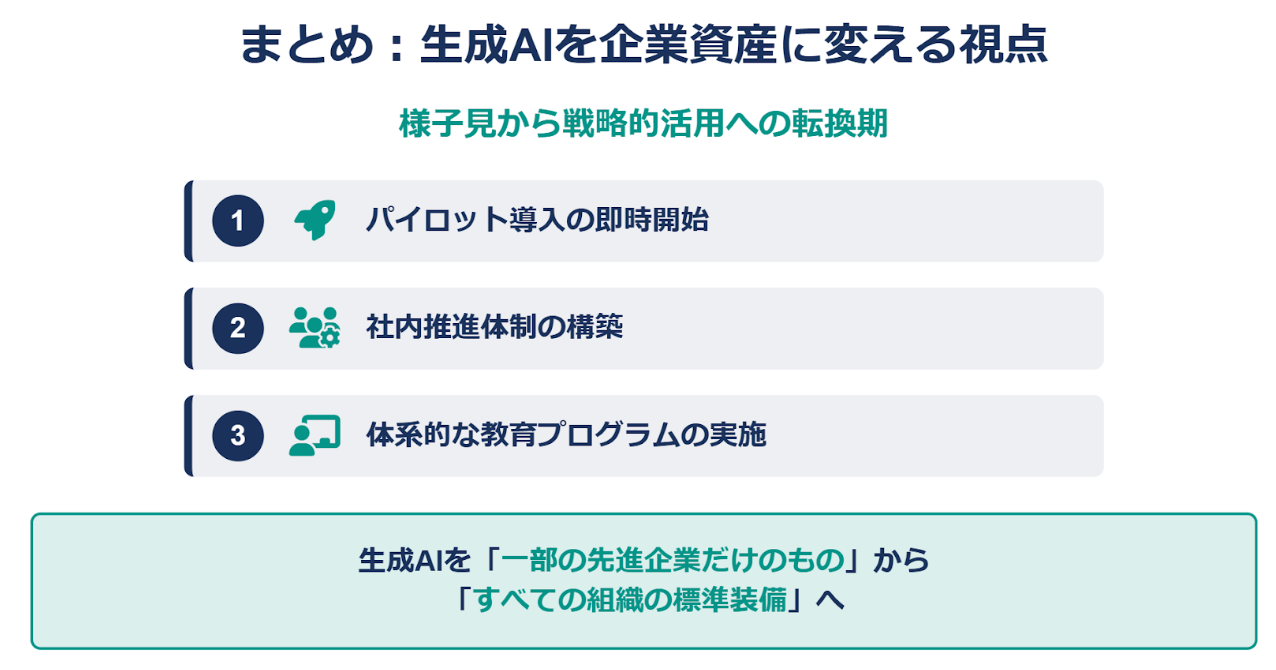

8. まとめ:生成AIを企業資産に変える視点

「様子見」から「戦略的活用」への転換期

ChatGPTをはじめとする生成AIは、もはや「将来的に検討すべき技術」ではなく、「今すぐ取り組むべき経営課題」です。2ヶ月で1億ユーザーを獲得した普及速度と年間数兆ドル規模の経済インパクトが示すように、生成AIは企業競争力を左右する決定的要因となっています。

成功の分水嶺は「活用設計力」

単純にツールを導入するだけでは効果は期待できません。重要なのは:

- 戦略的な業務選定:ROIの高い領域への集中投資

- 組織的な学習体制:継続的なスキル向上とノウハウ蓄積

- 文化としての定着:個人の取り組みから組織の標準業務へ

今すぐ始めるべき3つのアクション

- パイロット導入の即時開始 小規模でも良いので、効果の見えやすい業務からChatGPT活用を開始

- 社内推進体制の構築 AI活用の旗振り役を明確にし、成功事例の共有体制を整備

- 体系的な教育プログラムの実施 場当たり的な個人学習ではなく、組織全体のスキル底上げを計画的に実行

生成AIを「一部の先進企業だけのもの」から「すべての組織の標準装備」へ。

競合他社に先駆けて生成AI活用の基盤を構築することで、持続的な競争優位性を確立できます。その第一歩を、今ここから始めませんか?

参考・引用元

- UBS, “ChatGPT fastest growing app”

- OpenAI, GPT‑o公式ブログ

- 野村総合研究所「生成AIの活用実態調査2023」

- 経済産業省「DX推進ガイドライン」

- 総務省「令和5年版 情報通信白書」

- 文部科学省「学習指導要領」

- 日経クロステック

- McKinsey Global Institute(2023)

- デジタル庁「生成AI利活用の考え方」

- 厚生労働省「人材開発支援助成金」