現場が動かないと、AIは定着しない

どれだけ革新的な技術であっても、現場で”使われない”ツールは意味がありません。ChatGPTも同様です。

多くの企業では「導入はしたものの活用されない」「活用しているのは一部の社員だけ」という課題を抱えています。その根底にあるのは、現場の納得感の欠如です。

技術導入の成功は、単なるツール配布では実現できません。現場の社員が「実際に使ってみて良かった」と感じる体験こそが、真の導入成功への第一歩となります。

本記事では、実際の変化の瞬間を紹介しながら、現場主導で広がるChatGPT活用の実践的手法をお届けします。

目次

1. ChatGPT導入前の現場が抱える3つの不安

2. ChatGPT導入で”声”が変わる3つのリアルな瞬間

3.「成果」よりも「実感」が拡がりを生む理由

4. 現場の”声”を起点にした社内展開の進め方

まとめ|小さな納得から始まる大きな変化

参考・引用元

1. ChatGPT導入前の現場が抱える3つの不安

導入前のリアルな心理的ハードルとは?

現場の社員は、AI導入に対して以下のような具体的な不安を抱えています。

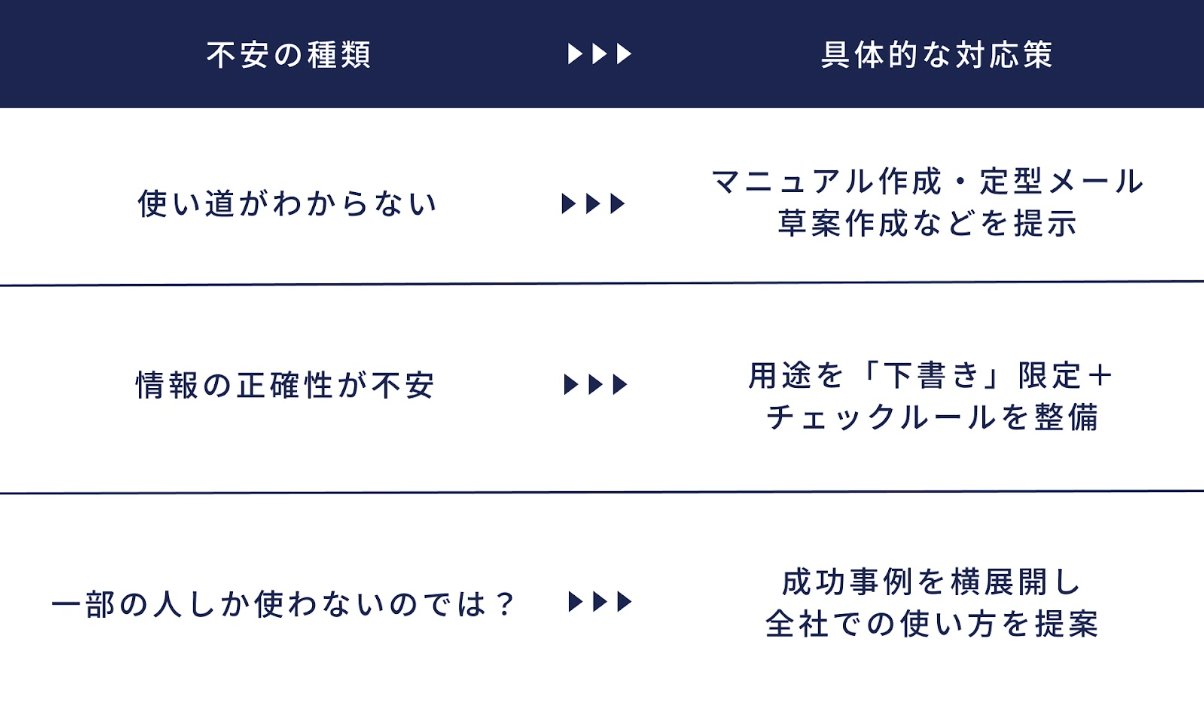

① 「自分の業務では使えないのでは?」

実は文章作成、内容整理、説明文の生成など、”どの部署にもある作業”こそがChatGPTの最も得意とする分野です。メール作成、報告書のドラフト、プレゼン資料の構成など、日常業務の多くが対象となります。

② 「間違った情報を出さないか怖い」

ハルシネーション(AI特有の誤情報生成)対策として、「最終確認は必ず人が行う」「下書き作成に限定する」などの明確なルールを設定することが重要です。

③ 「どうせ一部の人しか使わないのでは?」

全社一斉展開ではなく、”小さな成功体験”を積み重ね、それを共有することで自然な広がりを作ります。

図表:導入前によくある不安と、その具体的な対応策

2. ChatGPT導入で“声”が変わる3つのリアルな瞬間

実際の現場で起きている変化を、ChatGPT導入による具体的な変化としてご紹介します。

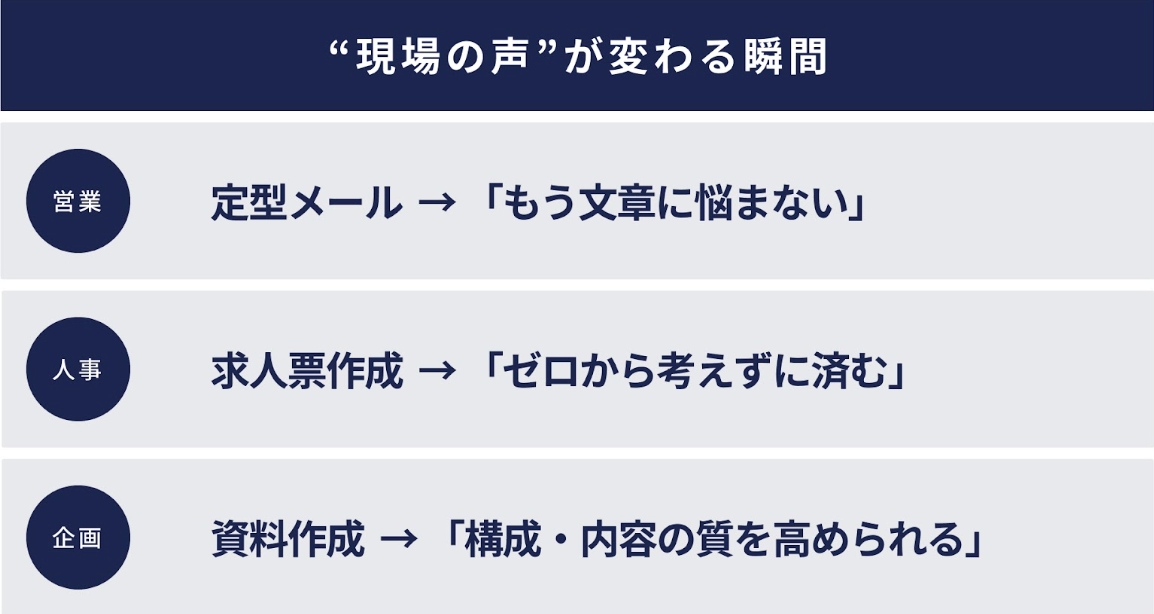

① 営業部門の変化:「メールを悩まず作れるのが助かる」

導入前

展示会後のお礼メール作成に30分、資料送付メールの文面に悩む時間が20分

導入後

テンプレート化により作成時間が3分の1に短縮

新人でも安心してメールを送れるようになった

定型対応に悩む時間が減ってお客さま対応に集中できるようになった

現場の声をテンプレに落とせたので品質も安定

② 人事部門の変化:「求人文作成が楽になった」

導入前

求人票の差し替えや、表現選びで文章作成が特に困難

導入後

ChatGPTの文章テンプレ・言い換え活用で表現の幅が大きく拡大

ゼロから書く不安が減り、内容の質向上に集中できる

複数の候補パターンを短時間で比較検討できる

レビュー時間が短縮され、採用全体のスピードも向上

③ 経営企画部門の変化:「構成に時間を使えるようになった」

導入前

資料作成の初期段階に時間を浪費し、本質的な分析に割く時間が不足

導入後

資料のドラフト作成が大幅に効率化し、構成・分析に時間を確保

より深い分析・構成に集中できるようになった

複数の構成パターンを短時間で比較検証できる

データの解釈や戦略立案により多くの時間を使えるようになった

図表:現場の声が変わる瞬間(営業・人事・企画の要点)

3. 「成果」よりも「実感」が拡がりを生む理由

① 「便利だった」が浸透のスイッチになる

多くの企業では、ROI(投資収益率)や効率化指標などの数値的成果が重視されがちです。しかし、社内でのAI活用を広げる上で最も重要なのは、感情的な納得感です。

② 拡がりを生む感情的反応

「思ったより使いやすかった」:従来のシステムとは異なる自然な操作感への驚き

「ちょっと便利だな」:日常の小さな困りごとが解決された実感

「また使いたいと思った」:継続使用への自然な意欲の発生

これらの感覚は、次の利用意欲につながり、部署間での情報共有や模倣行動を促進します。

③ 数値では測れない「実感」の価値

- 業務に対するストレスの軽減

- 新しいアイデアの発想頻度の増加

- 同僚との協働における話題の共有

- 自分の能力拡張に対する実感

図表:社内展開のステップ(小さな体験 → 実感が発生 → 周囲と共有 → 使用者が増加 → 定着・横展開へ)

4. 現場の”声”を起点にした社内展開の進め方

① 大がかりなプロジェクトではなく、“声”から始める

ChatGPTの導入は、大規模なシステム導入プロジェクトではなく、小さな業務改善の積み重ねから始まります。

② 効果的な4ステップアプローチ

1. 導入準備者を選定する

候補部署:営業部門、人事部、総務部、マーケティング

選定理由

- 定型業務が多い

- 成果が可視化しやすい

- 周囲に波及しやすい(横展開の中心になれる)

定型メールの作成/報告書の下書き作成/書類テンプレートの整備

2. プロンプト例を素早く簡単導入

「どの部署でも使いやすい、小さな成功体験」から始める。実用的なプロンプト例を準備します。

共通プロンプト例:

以下の要件で、顧客宛のお礼メールの下書きを作成してください。

・目的:

・相手:

・前回接点(会話・経緯)の要点:

・盛り込みたい要素:

・語調・トーン:

人事部門向けプロンプト例:

- 職種(職種名)

- 勤務地(場所)

- 必須スキル(スキル一覧)

- 給与帯(幅)

- 求める人物像(人物像)

- 文字数:400字程度

3. 振り返り共有の場を設ける

実施方法:

- 月1回の部門内ミーティングで15分の共有時間を設ける

- 成功体験・改善ポイントを簡単テンプレで共有

- 他部門や関連部署でも応用しやすい観点に取り入れる

できた/できない/見つかった課題/良かった点/次に試したいこと/他部門に展開したいか など

4. 成功体験を横展開する

展開方法:

- 成功の背景や手順を簡単な社内資料にまとめて共有

- 同じフォーマットで他部門版の雛形を作成

- 小さな成果から順に、対象部門を広げていく

現場の言葉で紹介/実業務の流れに沿う/難易度の低いものから/他部署の文脈に置き換え可能な観点の提示

③ 導入成功のための重要な考え方

- 完璧主義を避け、小さく始めて改善する

- 70%の完成度でも十分:成功体験を積む

- 成功事例を言語化し、社内で共有・横展開していく

- 評価指標は数値だけでなく、現場の実感・行動変容も重視

まとめ:小さな納得から始まる大きな変化

ChatGPT導入の成功は、「結果」ではなく「感覚」から始まります。

現場から“こんなに便利なんだ”という声が自然に出てきたとき、社内の空気は確実に変わります。大がかりな研修や制度整備も重要ですが、それよりもまず、現場の社員が「実感」を得られる体験の場を作ることが最優先です。

1. 成功への3つのポイント

- 現場の声に耳を傾ける:導入前の不安を真摯に受け止め、具体的な解決策を提示する

- 小さな成功体験を積み重ねる:一度に大きな変化を求めず、日常業務の小さな改善から始める

- 感情的な納得を重視する:数値的な指標にこだわりすぎず、「使いやすい」「便利だった」という実感を大切にする

2. 次のステップへの提案

あなたの会社での“次の一歩”は、もしかすると「小さな驚き」を作ることかもしれません。

- まずは1つの部署、1つの業務から始めてみる

- 実際に使ってみた感想を素直に共有する場を作る

- 完璧を求めすぎず、改善しながら進む

ChatGPTは単なる技術ツールではなく、現場の働き方を変える可能性を秘めています。その可能性を現実のものにするかどうかは、現場の声を起点にした取り組みにかかっているのです。

参考文献・出典一覧

PwC 『AIに関する企業導入事例集』(2024年)

ChatGPTを活用した社内文書・報告書作成により、最大で70%の作業時間短縮が実現。特に営業資料や顧客向け文書の初稿生成で顕著な成果を確認。

Accenture 『生成AI導入における組織変革の実態』(2023年)

多くの企業で、「営業部門」「人事部門」など成果の見えやすい業務から小規模に導入し、成功体験を横展開する段階的展開モデルが採用されている。

米国立標準技術研究所(NIST) 『Generative AI Risk Management Framework』(2023年)

ChatGPT等の生成AIにはハルシネーション(事実と異なる生成)のリスクがあり、「使用範囲の明確化」「人による最終確認」「基盤整備」が推奨されている。

Stanford HAI 『Human-AI Interaction and Emotional Acceptance』(2023年)

ユーザーが「思ったより使いやすかった」「便利だった」といった感情的な納得感を持つと、導入が進みやすいことが調査で確認された。数値成果よりも、感覚的な満足度が拡がりを生む。

MIT Sloan Management Review 『How Generative AI Changes Knowledge Work』(2023年)

出典:https://sloanreview.mit.edu/

生成AIは知識労働者の生産性を向上させ、メール、報告書、プレゼン資料の構成作成などで大きな支援効果が認められた。

McKinsey & Company 『The State of AI in 2024』

社内展開を成功させる要素として「段階的導入」「現場主導の共有文化」「フロント教育」が重要であると指摘。

Aisera 『How HR Teams Are Using ChatGPT』(2024年)

出典:https://aisera.com/blog/chatgpt-for-hr/

人事業務におけるChatGPT活用例(求人票、面談質問、社員説明など)を紹介し、「表現力の拡張」「業務時間短縮」が報告されている。

Harvard Business Review 『Why AI Tools Succeed or Fail in the Workplace』(2024年)

AIツール導入成功のカギは、「使いやすさ」「実感」であり、ボトムアップ型の現場主導アプローチが有効であると報告されている。