「ChatGPTって最近よく聞くけど、実際何ができるの?」

「自分の業務にどう活かせるんだろう?」

ChatGPTという言葉は広く知られるようになりましたが、「何ができるのか」「どうやって業務で使えるのか」「他のAIと何が違うのか」など、基本的な部分に不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、生成AIとは何か?ChatGPTとは何か?を初心者にもわかりやすく解説しながら

ビジネスでの具体的な活用可能性や導入のヒントをご紹介します。

目次

1. ChatGPTとは?誰でも使える会話型AI

2. 生成AIとは?従来のAIとの違い

3. ChatGPTで何ができるのか?実用例

4. ChatGPTの仕組み(初心者にもわかりやすく)

5. ChatGPTがもたらすビジネス効果

6. ChatGPTの活用事例(法人向け)

7. 導入時の注意点とリスク

8. ChatGPTを社内で活用するには?

まとめ|まずは小さく始めてみよう

参考・引用元

1. ChatGPTとは?誰でも使える会話型AI

ChatGPTとは、米国のOpenAI社が開発した「会話型のAIチャットツール」です。”Chat”(対話)と、”GPT”(Generative Pre-trained Transformer:生成型事前学習言語モデル)の頭文字を組み合わせた名称で、人間のような自然な言語で対話できるのが最大の特徴です。

パソコンやスマートフォンから簡単にアクセスでき、質問を入力するだけで、まるで人間と会話しているかのような自然な返答が得られます。この使いやすさが、爆発的な普及の理由の一つでしょう。

2. 生成AIとは?従来のAIとの違い

生成AI(Generative AI)は、その名の通り「何かを生成する」ことを目的としたAIです。

主な種類には以下があります:

- テキスト生成AI:ChatGPTなど

- 画像生成AI:DALL-E、Midjourney、Stable Diffusionなど

- 音声生成AI:Sunoなど

従来のAIは「識別」や「分類」が中心でした。例えば、「この写真は猫か犬か判別する」「このメールはスパムかどうか判断する」など、過去データを元に正解を導くタイプです。

一方、生成AIは「創造的なアウトプット」が可能です。例えば「猫と犬が一緒に遊んでいる絵を描いて」と指示すれば、新しい画像を作り出すことができます。この違いは、ビジネスにおいて新たな価値を生み出す可能性を大きく広げています。

3. ChatGPTで何ができるのか?実用例

ChatGPTは単なる「質問に答えるAI」ではなく、様々な業務に応用できます。

実際のユーザーが活用している例を見てみましょう:

文章作成

-

営業メールのドラフト作成

-

お知らせ文書の文案作成

-

SNS投稿の文章作成

-

ブログ記事の構成案作成

情報処理・分析

-

長文資料の要約

-

会議議事録の要点抽出

-

他言語翻訳

-

データ分析と傾向の説明

アイデア創出

-

新規事業のアイデア出し

-

商品名・キャッチコピーの提案

-

マーケティング施策の提案

-

問題解決のアプローチ提案

これらを「会話形式」で指示を出すだけで実行できるのが大きな魅力です。

専門的な知識がなくても、自然な言葉で指示を出すだけで複雑な作業をサポートしてくれます。

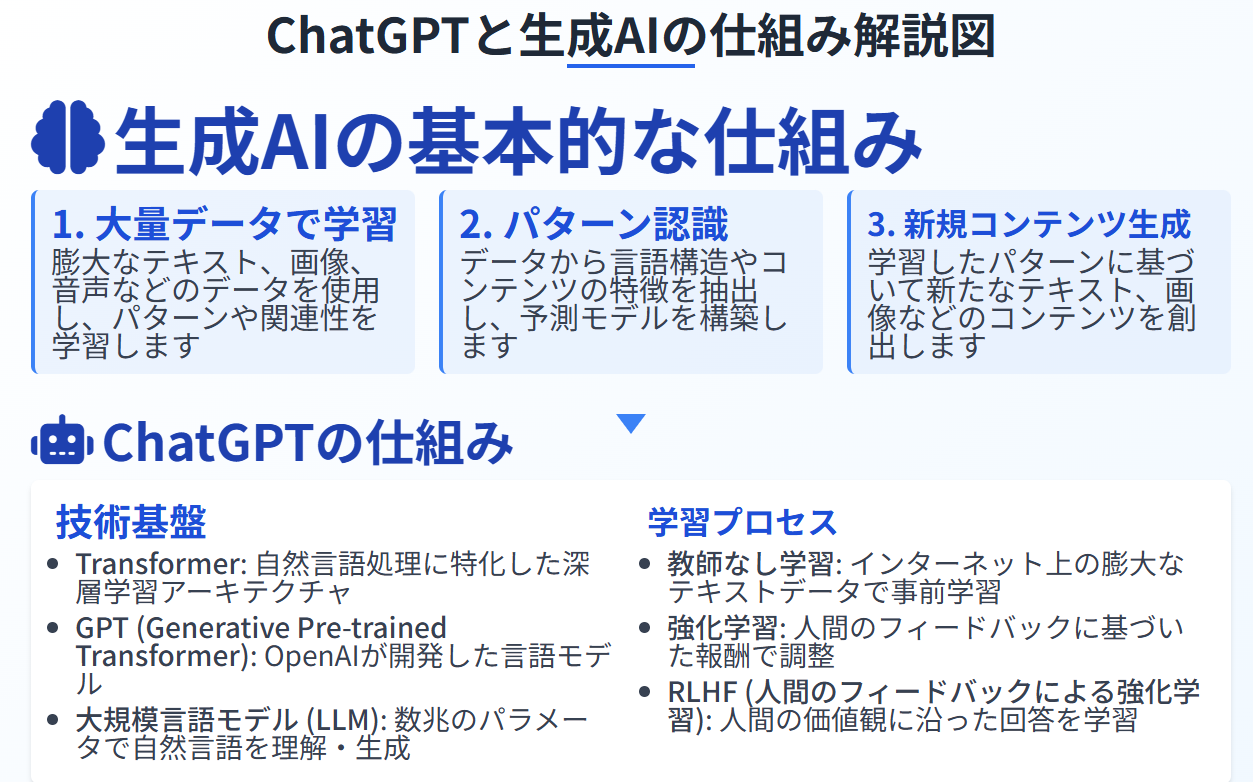

4. ChatGPTの仕組み(初心者にもわかりやすく)

ChatGPTは「GPT(Generative Pre-trained Transformer)」という技術に基づいています。

少し難しい言葉ですが、簡単に説明すると:

- 事前学習:インターネット上の膨大なテキスト(書籍、記事、ウェブページなど)から言語のパターンを学習

- 文脈理解:会話の流れを理解して、適切な応答を生成

- 生成処理:学習したパターンを基に、人間らしい文章を生成

例えば「営業メールを短くまとめて」と指示すると、過去の似たパターンをもとに自然な文を構成してくれます。

最新のChatGPT-4などは、数千文字の文脈を保持しながら会話できるため、長い指示でも理解し、非常に高精度な応答が可能です。

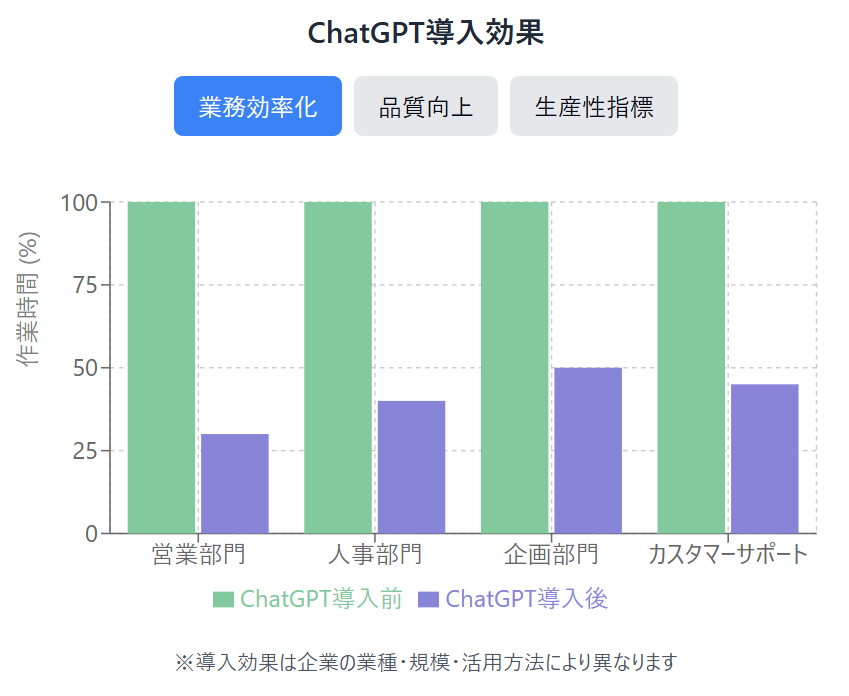

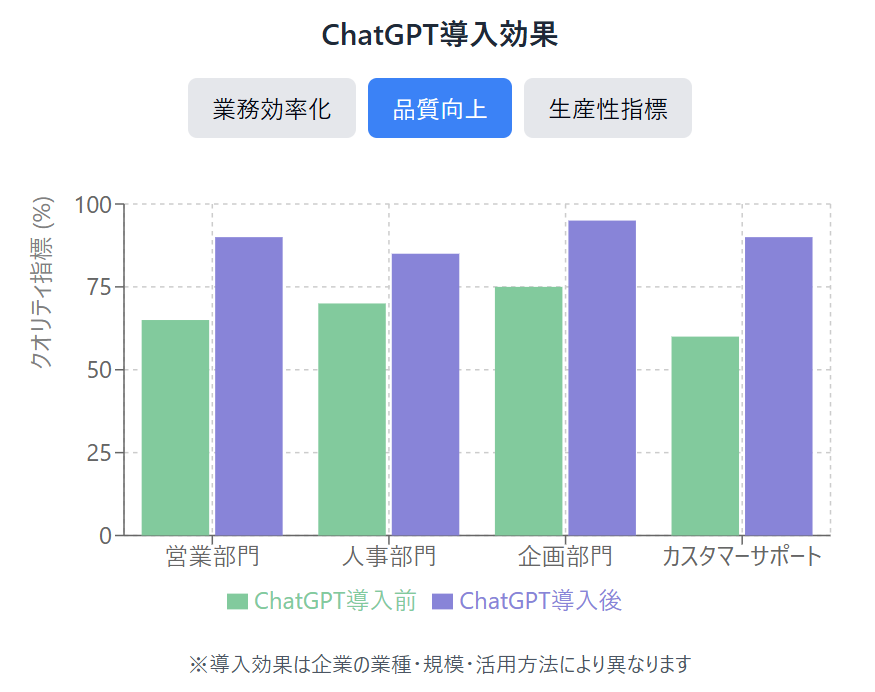

5. ChatGPTがもたらすビジネス効果

法人でChatGPTを導入すると、次のような効果が期待できます:

業務効率化

- 作業時間の削減:調査・文書作成などの作業が1人あたり1日30分〜1時間短縮

- ルーチンワークの自動化:定型的な返信・報告書作成などを効率化

品質向上

- 質の均一化:誰でも一定レベルのアウトプットが可能に

- ミスの削減:チェック機能としても活用可能

創造性向上

- アイデア発想の補助:新しい視点や発想を提案

- 表現力の強化:より適切な表現や構成をサジェスト

これらの効果は、単なるコスト削減だけでなく、従業員が本来注力すべき創造的な業務に時間を使えるようになるという副次的なメリットも生み出します。

6. ChatGPTの活用事例(法人向け)

実際にChatGPTを活用している企業では、次のような成果が出ています:

営業部門の事例

- 提案書作成の効率化:作成時間を約70%削減

- 成約率の向上:提案の質が向上し、成約率が10%→45%に向上

- FAQ対応の迅速化:顧客からの質問に素早く正確に回答

人事部門の事例

- 求人票作成の効率化:複数ポジションの求人を短時間で作成

- 評価コメント作成支援:適切な表現での評価コメント作成

- 対応件数の増加:上記の効率化により、対応件数が1.5倍に増加

企画・マーケティング部門の事例

- 企画案作成の迅速化:複数のアイデアを短時間で生成

- キャッチコピー・広告文案の多様化:バリエーション豊かな提案が可能に

- 商品開発スピードの向上:市場分析も含め、開発速度が2倍に

これらの事例は、AIビジネス研修事業を展開する企業の研修受講企業から得られた実例です(参考:各種AI活用事例集)。

7. 導入時の注意点とリスク

ChatGPTは非常に便利なツールですが、以下のような注意点もあります:

セキュリティ面:機密情報の誤送信を防ぐ体制づくりがカギ

- 入力内容がAIの学習に利用されることで、情報漏洩の可能性あり

- 対策:個人情報・機密情報を入力しないルールを社内で明文化し徹底。法人向けセキュリティプラン(例:ChatGPT Enterprise)の活用も検討する。

品質・精度面:AIの誤回答を見抜ける運用体制が必要

- リスク「ハルシネーション」と呼ばれる、もっともらしい誤情報を出力する現象が発生する場合がある

- 対策:重要なアウトプットは人が最終チェックを行う運用を徹底。AIはあくまで補助ツールとして活用する前提を共有しておく。

運用・定着面:「導入して終わり」にしない仕組み化が成功のカギ

- ツールを導入しただけでは定着せず、現場で活用されない可能性あり

- 対策:導入時に社内研修を実施し、部門ごとの活用事例を継続的に共有。習熟度に応じたフォロー体制も検討する。

ChatGPTは万能ではなく、あくまでも「人間の補助ツール」として活用することが重要です。「ただ導入しただけ」で成果が出るわけではないことを、理解しておく必要があります。

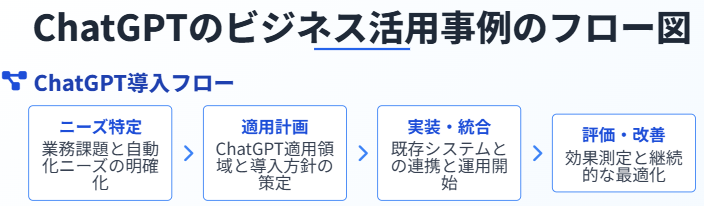

8. ChatGPTを社内で活用するには?

業務でChatGPTを効果的に活用するためには、以下のポイントが重要です:

基本的なステップ

-

- 目的の明確化:何のために導入するのか明確にする

- 活用場面の特定:どの業務プロセスに組み込むか検討する

- 使い方の教育:効果的なプロンプト(指示)の書き方を学ぶ

- フィードバック収集:使用した結果を共有し改善する

研修の活用

多くの企業では、外部研修を活用して効率的にChatGPTの導入を進めています。

“AIMの研修”には以下の特徴がございます。

- 実践形式の研修プログラム(全5回・2.5時間×実践形式)

- 部署別業務に特化したプロンプト事例をカスタマイズ

- 助成金を活用した費用負担の軽減(人材開発支援助成金など)

- 研修後のフォローアップ(質問対応・プロンプト添削)

社内に専門知識を持った人材がいない場合は、このような外部研修を活用するのも一つの方法です。

(参考:厚生労働省「人材開発支援助成金」)

まとめ|まずは小さく始めてみよう

ChatGPTは、業務の効率化・質の向上・創造性の強化という点で、企業にとって大きな可能性を秘めたツールです。しかし、闇雲に導入するだけでは効果は限定的です。

まずは以下のステップで始めてみましょう:

- 基本的な理解を深める:本記事のような基礎知識を習得

- 小さな業務から試す:日常的な定型作業から実験的に活用

- 成功事例を共有する:社内での活用例を共有し横展開

- 必要に応じて研修を検討:本格導入の際は社員教育も計画

生成AIは日々進化しています。「完璧な導入」を目指すよりも、まずは小さく始めて徐々に範囲を広げていくアプローチが、多くの企業で成功しています。

参考・引用元

- OpenAI公式サイト:https://openai.com/

- 総務省「令和5年版 情報通信白書」

- 厚生労働省「人材開発支援助成金」

- AI活用事例集(各種ビジネス雑誌・書籍)

- 日経BP「ビジネスパーソンのためのAI活用術」

- 企業向けChatGPT研修サービス提供事業者資料